Les effets de l’aviation sur le climat

L’aviation a un effet direct sur le climat en émettant du dioxyde de carbone (CO2) lors de la combustion du kérosène. Cependant, les impacts climatiques du secteur ne se limitent pas aux seules émissions de CO2. Les moteurs d’avion émettent d’autres composés qui déclenchent plusieurs phénomènes atmosphériques, appelés effets « non-CO2 » et jouent également un rôle important dans l’impact total de l’aviation sur le climat. Longtemps étudiés par la communauté scientifique, ces effets suscitent un fort intérêt de la part des industriels et des décideurs politiques, car ils pourraient représenter une part significative de l’empreinte climatique du secteur aérien.

Effets carbone et non carbone

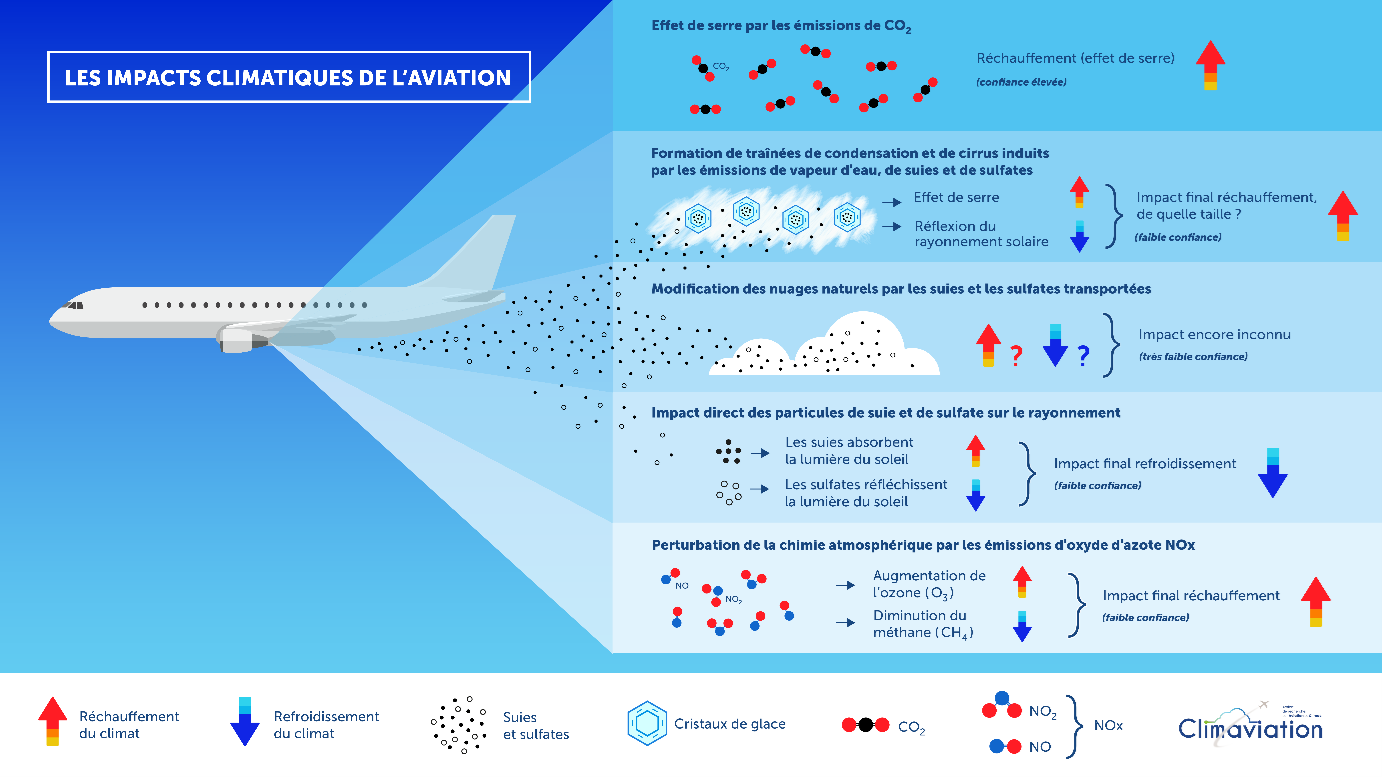

Figure 1 : Les différents effets de l’aviation sur le climat

Les effets de l’aviation sur le climat sont illustrés sur la Figure 1. Ils peuvent être regroupés en plusieurs catégories.

- Les émissions de CO2 augmentent les concentrations dans l’atmosphère de ce gaz qui réchauffe le climat par son effet de serre, en absorbant le rayonnement infrarouge émis par la terre vers l’espace. La persistance du CO2 dans l’atmosphère est de dizaines, centaines, voire milliers d’années. L’impact climatique dépend du volume des émissions de l’aviation, qui sont relativement faciles à calculer puisque directement proportionnelles au kérosène consommé. Il demeure cependant quelques incertitudes dues à la difficulté de reconstituer le trafic aérien et de modéliser la consommation des avions. Les études les plus récentes estiment que les émissions de l’aviation sont responsables d’environ 2,4% des émissions de CO2 annuelles par les activités humaines mondiales.

- Les traînées de condensation, traînées blanches que l’on observe derrière le sillage des avions, sont des nuages constitués de cristaux de glace. Ces cristaux se forment par condensation de la vapeur d’eau sur les particules émises par les moteurs d’avion, en particulier les suies. Si les conditions atmosphériques sont suffisamment froides et humides, les traînées peuvent persister, s’étendre et fusionner pour former des champs de nuages de glaces, que l’on appelle « cirrus induits ». Ces cirrus peuvent persister plusieurs heures et ont deux effets sur le climat. D’une part, ils réfléchissent le rayonnement solaire, ce qui refroidit le climat. D’autre part, ils absorbent le rayonnement infrarouge réémis par la terre et exercent un effet de serre, provoquant réchauffant. A l’échelle globale, les études scientifiques s’accordent pour estimer que les traînées de condensation ont un effet réchauffant sur le climat, mais l’ampleur de ce réchauffement est encore sujet à de fortes incertitudes.

- Les émissions d’oxydes d’azote (NOx) sont dues aux hautes températures dans les chambres de combustion des moteurs d’avion. Ces molécules prennent part à la chimie de l’atmosphère pour former de l’ozone, qui est un gaz à effet de serre. L’augmentation de sa concentration dans l’atmosphère mène donc à un réchauffement. Cependant, sur des temps plus longs, les NOx contribuent aussi à refroidir le climat en détruisant le méthane, qui est également un gaz à effet de serre. Ces deux effets antagonistes impliquent une chimie complexe, et de fortes incertitudes perdurent encore sur l’amplitude de l’impact climatique final.

- Les particules de suie ou de soufre émises par les moteurs peuvent absorber ou réfléchir la lumière du soleil, et jouent un rôle dans la formation des nuages, influençant leurs propriétés. Ces mécanismes peuvent avoir des effets refroidissants ou réchauffant sur le climat, mais qui sont très mal connus.

La synthèse des effets CO2 et non-CO2 la plus récente a été menée par David Lee et ses collègues en 2021. Ils ont estimé les perturbations énergiques, appelées forçage radiatif, causées en 2018 par les mécanismes listés ci-dessus. Un forçage radiatif positif conduit à un réchauffement du climat. Inversement, un forçage radiatif négatif conduit à un refroidissement. Leur synthèse conclut que l’aviation génère environ 5% du forçage radiatif total dû aux activités humaines, dont un peu plus de la moitié serait attribuable aux effets non-CO2 avec cependant un niveau d’incertitude élevé. Par exemple, d’après ces estimations, le forçage radiatif des traînées de condensation et cirrus induits représenterait entre la moitié et trois fois le forçage exercé par les seules émissions de CO2 de l’aviation. En raison de ce forçage radiatif potentiellement élevé, les traînées de condensation suscitent un intérêt croissant de la part de la communauté scientifique, de l’industrie et des décideurs politiques.

Au côté des recherches scientifiques associées à la décarbonation de l’aviation, les recherches sur les effets non-CO2 se focalisent sur deux types de stratégie pour réduire l’impact climatique des traînées :

- La réduction des émissions de suies par la technologie des chambres de combustion des moteurs ou par un changement de la composition chimique du carburant qui pourrait également réduire les émissions de particules soufrées par exemple en utilisant des carburants de synthèse durables. Ces changements semblent pouvoir modifier de façon bénéfique les propriétés des traînées de condensation (impact radiatif et durée de vie plus faibles) mais la composition idéale du carburant et le gain climatique associé restent l’objet de recherches.

- Une optimisation de la trajectoire des vols en fonction des conditions atmosphériques afin d’éviter les zones où se forment les traînées et cirrus induits les plus réchauffant. Il semble possible en théorie de minimiser l’impact climatique de l’aviation par ces stratégies d’évitement. Des recherches sont en cours afin de pouvoir prédire s’il y a un gain climatique à rerouter un vol donné, et déterminer comment ces stratégies d’évitement pourraient être mises en place par le contrôle aérien.

Plus généralement, il importe de continuer à améliorer la connaissance des différents mécanismes d’impact de l’aviation sur le climat pour maximiser les bénéfices climatiques des futures innovations.