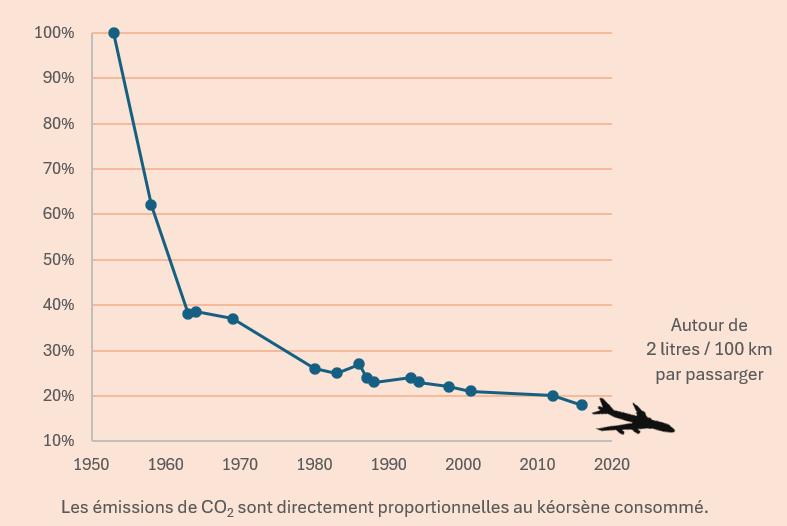

Aujourd’hui le transport aérien représente 2 à 2,5% des émissions de CO2 d’origine anthropique et cette valeur correspond à un réel consensus scientifique (1). Cette valeur est à mettre en perspective, par exemple avec la part associée au textile et à l’habillement (entre 8 et 10% (2)) ou au numérique (entre 3 et 4% (3)). Les appareils les plus récents de la gamme Airbus permettent d’atteindre une consommation par passager d’à peine plus de 2 litres aux 100km.

Les avions actuels ont une consommation unitaire (par passager.km) 5 fois plus faible que ceux fabriqués dans les années 1960. Des gains de consommation de 15 à 20% entre 2 générations d’appareils ont été réalisés grâce à des progrès sur l’efficacité propulsive, la masse, l’aérodynamique, l’usage de systèmes plus électriques, une avionique plus performante.

Le monde de l’aérien sait qu’il est impératif de limiter le changement climatique et notamment le réchauffement à moins de 1,5 à 2 degrés d’ici la fin du siècle. Le transport aérien a pris l’engagement de décroître ses émissions mondiales de CO2 jusqu’à atteindre en 2050 le « zéro émission nette ». Cet objectif a été collectivement adopté le 5 octobre 2021 par ATAG (Air Transport Action Group, collectif mondial rassemblant compagnies aériennes, aéroports, industriels, organes de gestion du trafic aérien). Cette décision actualise un objectif antérieur fixé en 2009 pour l’ensemble du secteur. Le secteur mondial du transport aérien a adopté un objectif climatique à long terme en ligne avec l’Accord de Paris.

Pour accélérer sa décarbonation, la filière a adopté la feuille de route de décarbonation « Article 301 », un dispositif contractuel mis en place par l’État français dans le cadre de la planification écologique. La filière aéronautique s’est ainsi engagée à formaliser des trajectoires concrètes de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Cette feuille de route permet d’identifier les leviers technologiques, économiques et réglementaires à mobiliser et s’inscrit dans une logique de co-construction avec l’État pour conjuguer compétitivité et transition écologique.

Au-delà des émissions de dioxyde de carbone (CO₂), le secteur aérien exerce une influence climatique importante via ce qu’on appelle les « effets non-CO₂ ». Ces effets résultent principalement de la formation d’ozone troposphérique par les oxydes d’azote (NOₓ) émis en altitude, de la réduction du méthane (CH₄), de la vapeur d’eau, ainsi que des traînées de condensation et des cirrus induits. Si certains de ces phénomènes, comme la destruction du méthane, ont un effet refroidissant, la plupart ont un impact réchauffant sur le climat, parfois supérieur à celui du CO₂ sur certaines échelles de temps. Les traînées et les cirrus, en particulier, modifient localement la couverture nuageuse, ce qui perturbe le bilan radiatif de la Terre.

Longtemps sous-estimés ou peu pris en compte dans les politiques climatiques, ces effets non-CO₂ deviennent aujourd’hui un enjeu crucial pour une évaluation réaliste de l’empreinte climatique de l’aviation. C’est dans ce contexte qu’a été lancé le programme de recherche CLIMAVIATION, qui vise à améliorer la compréhension scientifique de ces mécanismes complexes. Il a notamment pour mission d’affiner leur quantification, de développer des outils de modélisation climatique adaptés à l’aérien, et d’éclairer les décideurs publics et industriels sur les leviers de réduction les plus pertinents, qu’ils soient technologiques, opérationnels ou réglementaires.

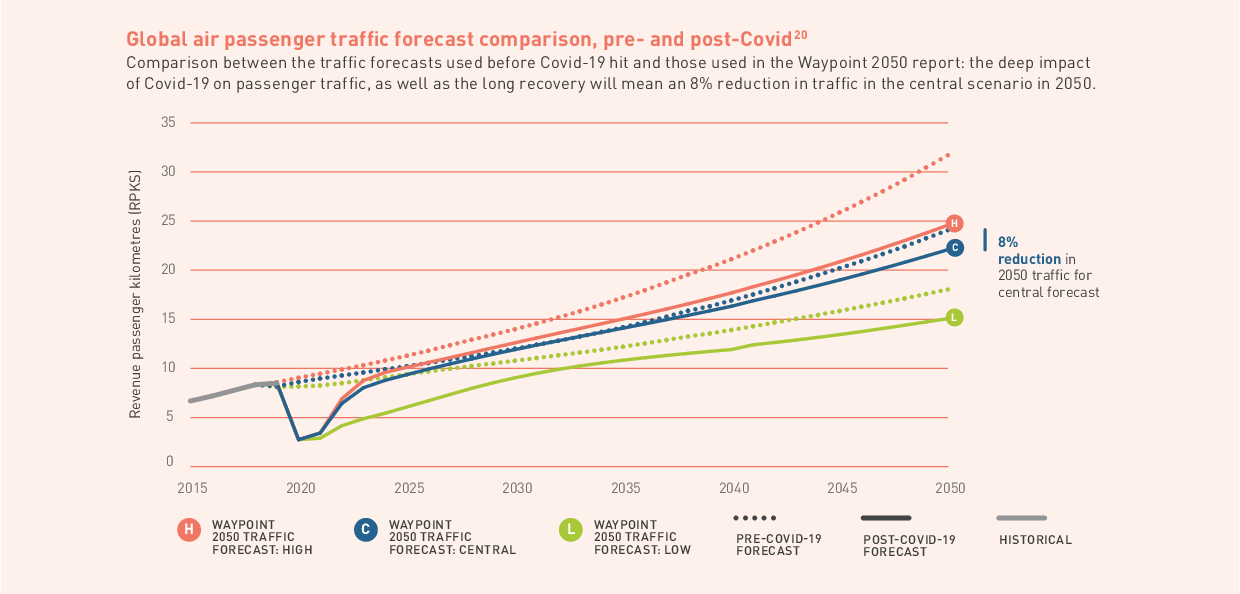

© ATAG (4)

Références

(1) Toutes les publications récentes dans des journaux scientifiques à comité de lecture se situent dans cette fourchette. On pourra par exemple se référer à la valeur donnée par le comité scientifique international « Global Carbon Project » en 2018 (2,3%)

(2) UNECE (2018) UN Alliance aims to put fashion on path to sustainability

(3) V., Radenne (2023) Public Sénat, Selon un rapport, le bilan carbone du numérique représente 3 à 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, lien.

(4) ATAG – Rapport Waypoint 2050 (rev 2021)