La filière aéronautique aborde la décarbonation avec une vision globale, intégrant l’ensemble du cycle de vie des carburants, depuis leur production et leur distribution jusqu’à leur combustion. Cette approche implique une coordination étroite entre les acteurs du transport aérien et ceux de l’énergie, dans une logique d’efficacité environnementale, mais aussi de viabilité économique et technique à grande échelle. L’objectif est clair : atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, conformément à l’engagement pris à l’échelle mondiale par l’OACI, et inscrit dans la feuille de route française remise au Gouvernement en février 2023.

Cette feuille de route s’appuie sur plusieurs piliers : le renouvellement des flottes d’avions avec des appareils plus performants, le développement de technologies de rupture, l’optimisation des opérations aériennes et aéroportuaires, et surtout, l’usage massif de carburants d’aviation durables. Ces carburants, appelés CAD (ou SAF en anglais), sont aujourd’hui reconnus comme le principal levier de réduction des émissions à court et moyen terme. Ils représentent une solution immédiatement mobilisable, compatible avec les avions actuels, et dont le potentiel de décarbonation est élevé, sous réserve de développement industriel.

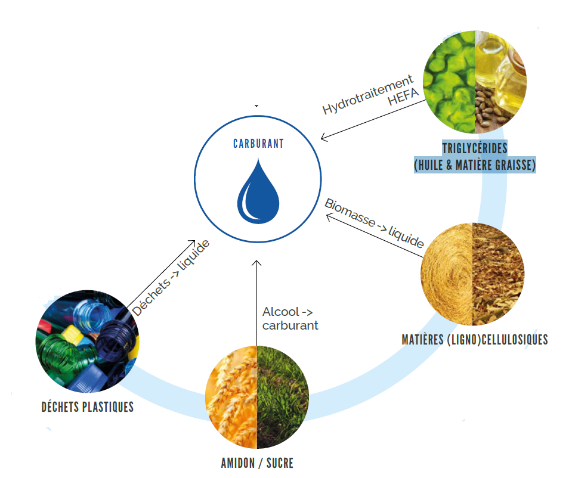

Trois voies technologiques sont en cours de structuration.

- La première repose sur les biocarburants issus de la biomasse. Ces carburants permettent une réduction des émissions de CO₂ pouvant aller jusqu’à 80 %, en raison de la captation du carbone pendant la croissance de la biomasse. Leur développement doit toutefois se faire dans le respect des critères de durabilité imposés par la directive RED II, notamment en évitant toute concurrence avec les usages alimentaires ou des effets négatifs sur l’usage des sols. Ces biocarburants sont déjà utilisés pour des vols commerciaux mélangés avec le kérosène à des taux d’incorporation pouvant aller actuellement jusqu’à 50 %. Des travaux complémentaires sont menés pour atteindre à terme un taux de 100%. La feuille de route nationale prévoit actuellement des taux d’incorporation de biocarburants durables de 2% en 2025 et de 70% en 2050. Il s’agit de minima qui devront être dépassés, si l’on souhaite massifier la production et par là même, réduire le coût actuellement encore trop élevé.

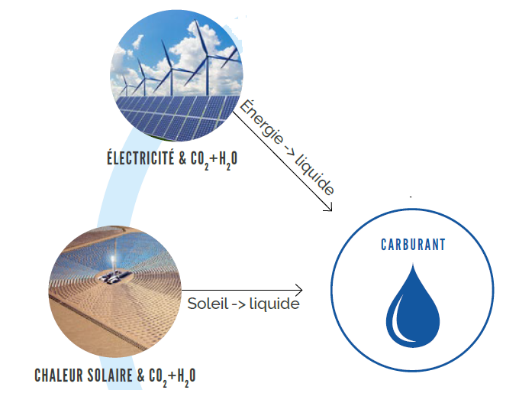

- La seconde voie est celle des carburants de synthèse, ou électrocarburants, produits à partir d’hydrogène et de CO₂ capté dans l’atmosphère ou issu d’effluents industriels. Ces procédés Power-to-Liquid présentent un fort potentiel de durabilité et une grande disponibilité, sans faire appel à la biomasse. Néanmoins, des verrous technologiques subsistent, notamment sur l’efficacité énergétique et les coûts de production.

- Enfin, la troisième voie, la plus ambitieuse technologiquement, repose sur l’utilisation d’hydrogène vert. Celui-ci, bien qu’exempt d’émissions de CO₂ lors de la combustion, impose une reconfiguration complète de l’avion et de ses systèmes : réservoirs, distribution, architecture globale. Il s’agit là d’une rupture nécessitant un effort massif de R&D, que la France peut porter en s’appuyant sur le savoir-faire acquis dans le spatial, notamment avec la famille de lanceurs Ariane.

Ces avancées techniques sont réelles et soutenues par des financements publics significatifs, comme les 300 millions d’euros annuels dédiés au CORAC. Toutefois, l’enjeu central aujourd’hui ne relève plus uniquement du développement technologique. Ce qui fait défaut, c’est la mise en place d’une véritable filière industrielle de production de CAD, structurée, pérenne et souveraine. Il ne suffit pas d’avoir des avions compatibles avec 100 % de carburants durables si les volumes nécessaires à l’incorporation ne sont pas disponibles. Or, les objectifs européens du règlement ReFuel EU sont ambitieux – 6 % de CAD en 2030, 20 % en 2035 et 70 % en 2050 – et les projets industriels existants, bien qu’encourageants, ne garantissent pas à ce stade l’atteinte de ces seuils.

Ce déficit de structuration industrielle constitue un risque majeur pour la compétitivité du secteur et la réussite de la transition énergétique de l’aviation. Il ne s’agit plus seulement de lever des verrous technologiques, mais de mobiliser les investissements, d’organiser les chaînes de valeur et de sécuriser l’ensemble des maillons, des matières premières (biomasse éligible, CO₂, hydrogène) jusqu’à la distribution dans les aéroports.

La France ne peut rester à l’écart de cette dynamique. Le développement d’une filière de CAD représente une formidable opportunité industrielle, environnementale et stratégique. Pour cela, il est indispensable de mettre en place des dispositifs de soutien adaptés : mandats d’incorporation, crédits d’impôt pour les compagnies aériennes, subventions aux producteurs, contrats de type « Contract for Difference » pour garantir un prix de rachat, ou encore systèmes de « Book & Claim » pour faciliter la distribution et l’utilisation effective des CAD sur tout le territoire.

En somme, la réussite de la décarbonation du transport aérien repose désormais autant sur notre capacité à produire que sur notre capacité à innover. Il est urgent de reconnaître que la transition énergétique de l’aviation ne peut s’appuyer uniquement sur des percées technologiques. Elle exige un véritable projet industriel, une filière structurée et soutenue par une politique publique cohérente et volontariste.